Destino: Tokio

—

En el otoño de 1923, el general de brigada William Lendrum Mitchell, más conocido como Billy Mitchell, entonces subjefe del Servicio Aéreo del Ejército y firme defensor del fortalecimiento del poder aéreo frente a su desmantelamiento o subordinación, fue enviado a una misión de inspección en el Pacífico. A su regreso, Mitchell expresó públicamente sus preocupaciones sobre las deficiencias en las defensas del Pacífico y advirtió sobre la amenaza real de una agresión japonesa, lo que provocó indignación en el Departamento de Guerra.

Entre otras advertencias, Mitchell señaló que el archipiélago de Hawái —y en particular la gran base naval de Pearl Harbor— estaba expuesto a un posible ataque aéreo sorpresa por parte de Japón. A continuación, describió detalladamente cómo podría llevarse a cabo con éxito dicho ataque. Aunque su análisis no tuvo en cuenta el desarrollo y evolución del portaaviones, lo que hacía que algunos aspectos de su plan parecieran excesivamente elaborados, a la luz de lo ocurrido el 7 de diciembre de 1941 su planteamiento general resultó alarmantemente certero.

Las citas que aparecen a continuación han sido extraídas del informe original redactado por Mitchell con fecha 24 de octubre de 1923, un manuscrito de más de 300 páginas que acabaría archivado y olvidado entre documentos clasificados del Departamento de Guerra.

“Japan knows full well that the United States will probably enter the next war with the methods and weapons of the former war…It also knows full well that the defense of the Hawaiian group is based on the island of Oahu and not on the defense of the whole group.”

“The Japanese bombardment, (would be) 100 (air) ships organized into four squadrons of 25 (air) ships each. The objectives for attack are:

1.Ford Island, airdrome, hangers, storehouses and ammunition dumps;

2.Navy fuel oil tanks;

3.Water supply of Honolulu;

4.Water supply of Schofield;

5.Schofield Barracks airdrome and troop establishments;

6.Naval submarine station;

7.City and wharves of Honolulu.”

“Attack will be launched as follows: bombardment, attack to be made on Ford Island at 7:30 a.m.

“Attack to be made on Clark Field (Philippine Islands) at 10:40 a.m.”

“Japanese pursuit aviation will meet bombardment over Clark Field, proceeding by squadrons, one at 3000 feet to Clark Field from the southeast and with the sun at their back, one at 5000 feet from the north and one at 10,000 feet from the west. Should U.S. pursuit be destroyed or fail to appear, airdrome would be attacked with machineguns.”

“The (Japanese) air force would then carry out a systematic siege against Corregidor.”

.

Report of Inspection of United States Possessions in the Pacific and Java, Singapore, India, Siam, China & Japan by Brigadier General William Mitchell, 1923 October 24

——————

“Japón sabe perfectamente que Estados Unidos probablemente entrará en la próxima guerra con los métodos y armas de la guerra anterior… También sabe perfectamente que la defensa del grupo hawaiano se basa en la isla de Oahu y no en la defensa de todo el grupo.”

El bombardeo japonés se basaría en 100 aeronaves organizadas en cuatro escuadrones de 25 aeronaves cada uno. Los objetivos del ataque son:

-

Isla Ford, aeródromo, hangares, almacenes y depósitos de municiones;

-

Tanques de combustible de la Armada;

-

Abastecimiento de agua a Honolulu;

-

Abastecimiento de agua a Schofield;

-

Aeródromo y bases de tropas del Cuartel de Schofield;

-

Estación de submarinos navales;

-

Ciudad y muelles de Honolulu.

El ataque se lanzará de la siguiente manera: bombardeo sobre la isla Ford a las 7:30 a.m.

“Ataque sobre Clark Field (Islas Filipinas) a las 10:40 a.m…”

“La aviación de persecución [caza] japonesa bombardeará Clark Field, avanzando por escuadrones: uno a 3.000 pies hacia Clark Field desde el sureste y con el sol a sus espaldas, otro a 5.000 pies desde el norte y otro a 10.000 pies desde el oeste. Si la aviación de persecución [caza] estadounidense es destruida o no aparece, el aeródromo será atacado con ametralladoras.”

“La fuerza aérea (japonesa) llevará a cabo entonces un asedio sistemático contra Corregidor.”

En su hipotético ataque, Mitchell solo se equivocó por 25 minutos en el caso de Pearl Harbor y por dos horas en el de Clark Field.

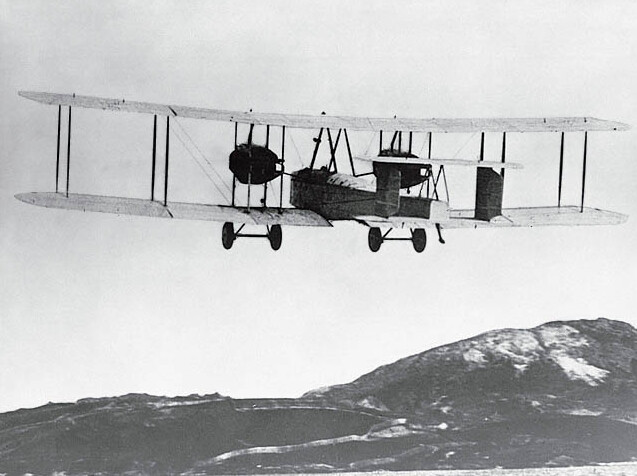

Lo cierto es que Billy Mitchell fue un pionero por derecho propio. Durante la Primera Guerra Mundial, llegó a comandar las fuerzas del Servicio Aéreo del Ejército desplegadas en Europa y, en septiembre de 1918, planificó y dirigió cerca de 1.500 aviones británicos, franceses e italianos en la fase aérea de la Batalla de Saint-Mihiel, una de las primeras ofensivas aeroterrestres coordinadas de la historia. Esta operación marcó también el primer uso, por parte de los estadounidenses, de los términos “Día D” y “Hora H”, aunque dicha terminología se remontaba ya a mediados del siglo XIX, al Estado Mayor prusiano bajo el mando de Moltke el Viejo.

Cabe destacar que en esa misma batalla participaron sobre el terreno un entonces coronel George S. Patton, un general de brigada Douglas MacArthur y un capitán Harry Truman. La batalla de Saint-Mihiel también sería representada como clímax dramático en el clásico del cine Wings (1927), película dirigida por William A. Wellman y galardonada con el primer premio Oscar de la historia.

Mitchell, en suma, supo anticipar la importancia que tendría en los conflictos futuros una fuerza aérea poderosa y bien organizada. Esta visión le enfrentó directamente con la corriente dominante de la época, que abogaba por reducir el papel de esta arma —a la que se le atribuía escasa utilidad estratégica— y por subordinarla por completo a cuerpos más tradicionales, como el Ejército de Tierra o la Armada.

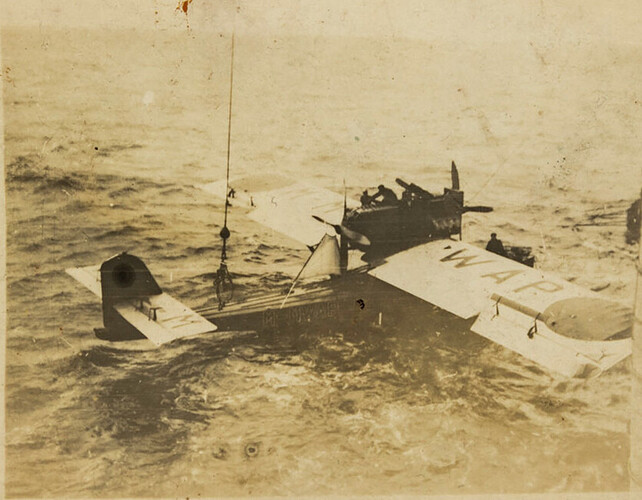

Su postura crítica y beligerante contra los altos mandos del Ejército y la Armada culminó el 5 de septiembre de 1925, cuando emitió una declaración en la que les acusaba de incompetencia y de una “administración casi traidora de la defensa nacional”. El comunicado, difundido desde su oficina en San Antonio, se publicó apenas dos días después del accidente del Shenandoah, el primer dirigible rígido de helio de la Armada, que se estrelló en plena tormenta, causando la muerte de 14 tripulantes. A esto se sumaba la reciente pérdida de dos hidroaviones durante un vuelo de la Costa Oeste a Hawái.

Las declaraciones de Mitchell provocaron un escándalo público y desembocaron en un sonado proceso de consejo de guerra por insubordinación. Irónicamente, la fiscalía intentó desacreditarlo utilizando precisamente sus predicciones sobre un posible ataque japonés a Pearl Harbor, presentándolas como ejemplo de su supuesto afán de protagonismo.

Mitchell murió en 1936, sin llegar a ver cómo sus advertencias, entonces desoídas, acababan convirtiéndose en una sombría profecía.

Su juicio sería llevado al cine por Otto Preminger en The Court-Martial of Billy Mitchell (1955), con Gary Cooper en el papel principal.

En los meses que siguieron al ataque japonés a Pearl Harbor, el pueblo estadounidense quedó profundamente conmocionado. La nación, que hasta entonces se había percibido como una fortaleza lejana e inaccesible a amenazas directas, vio cómo su orgullo y su sensación de seguridad se desmoronaban de forma devastadora. El ataque del 7 de diciembre de 1941 no solo destruyó una parte significativa de la flota del Pacífico y dejó miles de muertos y heridos, sino que también supuso un duro golpe psicológico. La imagen de invulnerabilidad había desaparecido. Los japoneses, hasta entonces considerados una amenaza lejana, se convirtieron de pronto en un enemigo astuto, audaz y peligrosamente eficaz, que avanzaba por el Pacífico como una imparable apisonadora. Además de la infamia de Pearl Harbor, la isla Wake había caído, Guam había sido capturada, y en Filipinas la situación era ya insostenible.

En medio de ese clima de desánimo generalizado surgió una necesidad urgente: era imprescindible responder, y hacerlo de forma visible y contundente. No bastaba con planear futuras ofensivas o prometer represalias. El pueblo estadounidense necesitaba una victoria simbólica, algo que devolviera la fe en sus fuerzas armadas y en su capacidad de contraatacar. Fue en ese contexto cuando tomó forma una idea tan audaz como insólita: atacar el corazón mismo del Japón.

La idea de bombardear Tokio y otras ciudades del archipiélago japonés, por entonces completamente fuera del alcance de cualquier avión estadounidense con base terrestre, rozaba lo imposible. Sin embargo, desde los más altos niveles del mando militar —incluido el propio presidente Roosevelt— se tomó la decisión de intentarlo. Y para hacerlo, no quedaba más opción que concebir una operación conjunta entre dos ramas de las fuerzas armadas que, hasta ese momento, apenas habían trabajado codo con codo: el Ejército del Aire (entonces aún parte del Ejército de Tierra) y la Armada.

La génesis de la incursión sobre Tokio es, en sí misma, una lección de iniciativa interservicios y de pensamiento lateral militar. La idea original no surgió de Jimmy Doolittle ni del alto mando de la Fuerza Aérea, sino del capitán de marina Francis S. Low, un oficial adscrito al Estado Mayor del almirante Ernest King, Comandante en Jefe de la Flota de los Estados Unidos y Jefe de Operaciones Navales.

En enero de 1942, Low se encontraba en la base naval de Norfolk, Virginia, para llevar a cabo una inspección del nuevo portaaviones de la clase Yorktown, USS Hornet (CV-8). Mientras esperaba en su avión para regresar a Washington, observó que en la pista se había pintado una silueta que simulaba la cubierta de un portaaviones, utilizada para entrenar a los pilotos de caza en despegues y aterrizajes. Al mismo tiempo, vio a unos bombarderos practicando bombardeos a baja altura.

Todo ello confluyó en una idea en apariencia descabellada: ¿y si se lanzaban bombarderos medios desde un portaaviones para atacar Japón?

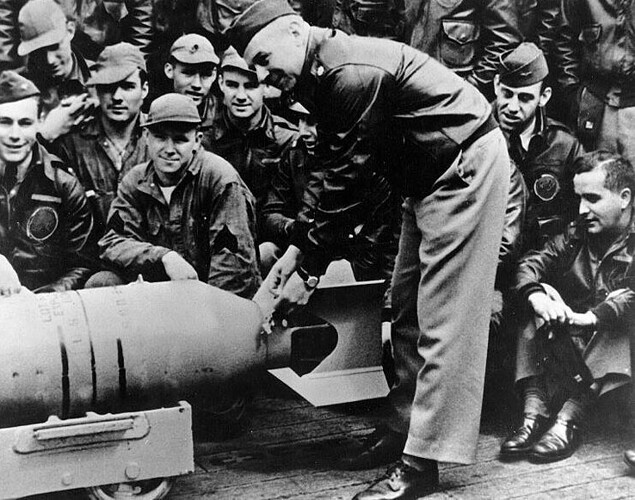

Low compartió su propuesta con el vicealmirante William Halsey, quien la consideró factible y la trasladó al almirante King. Este, a su vez, la comunicó al general Hap Arnold, comandante general del Cuerpo Aéreo del Ejército. Arnold comprendió de inmediato tanto el valor estratégico como el impacto simbólico que podía tener la operación. Fue él quien eligió personalmente a Jimmy Doolittle para liderarla, consciente de que no solo se necesitaba un piloto experimentado, sino también a alguien capaz de planificar con precisión una misión sin precedentes.

A sus 45 años, Doolittle reunía un perfil extraordinario: líder nato, piloto brillante y técnico excepcionalmente dotado. No solo aceptó el encargo sin vacilar, sino que se sumergió de inmediato en la tarea de convertir una propuesta audaz —apenas más que una idea sobre el papel— en una operación militar viable.

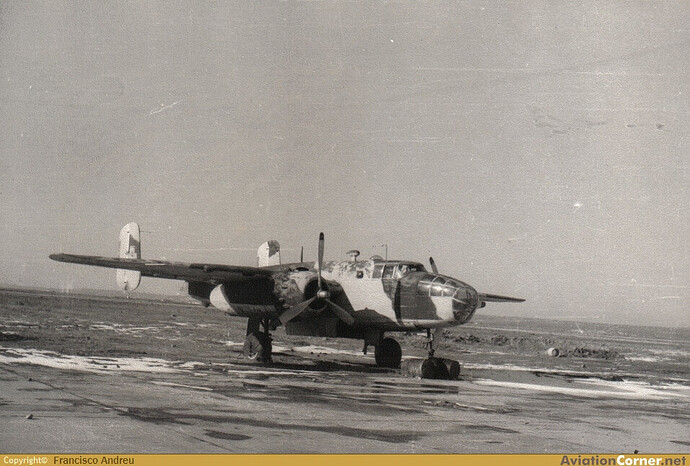

Lo primero era elegir el avión adecuado. Se estimaba que este necesitaba una autonomía de crucero de 2.400 millas náuticas (aproximadamente 4.400 kilómetros), con una carga de bombas de 2.000 libras (alrededor de 900 kilogramos). A partir de estos requisitos preliminares, Doolittle evaluó cuidadosamente las opciones disponibles. Básicamente, la selección se reducía a cuatro modelos: el B-25 Mitchell, el B-26 Marauder, el Douglas B-18 Bolo y el Douglas B-23 Dragon.

Sin embargo, el B-26 presentaba serias limitaciones para despegar desde la cubierta de un portaaviones, debido a sus exigentes características de despegue. El B-23, por su parte, tenía una envergadura casi un 50 % mayor que la del B-25, lo que no solo limitaba la cantidad de aparatos que podían embarcarse, sino que también suponía un riesgo añadido para la isla del buque. Por razones similares, el B-18 fue igualmente descartado.

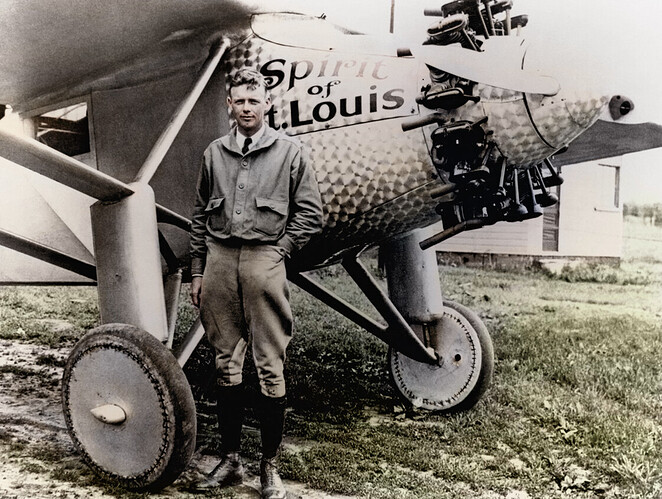

En enero de 1942, apenas un mes después del ataque a Pearl Harbor, Doolittle propuso utilizar el bombardero medio B-25 Mitchell para llevar a cabo la operación. Fabricado por North American Aviation, el B-25 había sido concebido como un bombardero terrestre de alcance medio, con una tripulación de cinco hombres, una autonomía de aproximadamente 1.300 millas (unos 2.100 kilómetros) y una capacidad de carga útil de unas 3.000 libras (alrededor de 1.360 kilogramos) de bombas. Aunque era una incorporación relativamente reciente al arsenal estadounidense, presentaba una combinación de características que lo hacían especialmente adecuado para la misión: su tamaño compacto, su estabilidad en vuelo y su potencia lo convertían en un aparato capaz de operar con eficacia a baja altitud y con buena precisión.

Curiosamente, esta aeronave llevaba el nombre de una persona —algo poco habitual en la nomenclatura militar estadounidense de la época—, el general Billy Mitchell.

No obstante, existía un problema evidente: el B-25 no había sido diseñado para despegar desde la cubierta de un portaaviones, y mucho menos desde una cubierta acortada por la alineación de múltiples bombarderos. Para comprobar si la maniobra era siquiera posible, se organizó una prueba el 3 de febrero de 1942 en la base naval de Norfolk. Ese día, dos B-25 lograron despegar con éxito desde la cubierta del nuevo portaaviones USS Hornet. El resultado confirmó que, por difícil que fuera, la operación era técnicamente viable. Sin embargo, también quedó claro que regresar y aterrizar nuevamente en el portaaviones era otro asunto muy distinto.

El plan inicial contemplaba precisamente eso: despegar y luego volver a bordo. Pero las pruebas en Norfolk demostraron que esta opción era prácticamente inviable. Se adoptó entonces una nueva estrategia: los bombarderos despegarían desde un portaaviones situado en algún punto al este de Tokio y, desde allí, continuarían su vuelo hacia el oeste. En su primer informe sobre la operación, Doolittle propuso que los aviones aterrizaran en Vladivostok, lo que acortaría el trayecto en unas 600 millas náuticas (aproximadamente 1.100 km) y permitiría entregar los B-25 como parte del programa de Préstamo y Arriendo.

Sin embargo, las negociaciones con la Unión Soviética fracasaron. Moscú, que había firmado un pacto de neutralidad con Japón en abril de 1941, se negó a autorizar el aterrizaje de fuerzas estadounidenses en su territorio. En cambio, el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek en China aceptó colaborar, a pesar del evidente riesgo de represalias por parte del Imperio japonés. Así, los lugares de aterrizaje fueron finalmente establecidos en territorio chino, en torno a la zona de Quzhou (Chuchow), donde se realizaría el repostaje para poder continuar hacia Chongqing, la capital provisional de la China nacionalista.

Inmediatamente después, se inició la fase de selección de tripulaciones (todo el personal sería voluntario). El 17 de febrero de 1942, se eligieron 24 aviones y sus respectivas tripulaciones del 17º Grupo de Bombardeo, entonces con base en Pendleton, Oregón. En líneas generales, los pilotos eran excelentes; los copilotos, competentes; los bombarderos, regulares y necesitaban perfeccionamiento; los navegantes contaban con buena formación pero escasa experiencia práctica; y los artilleros, casi sin excepción, jamás habían disparado una ametralladora desde un avión contra un objetivo fijo o en movimiento. Había mucho trabajo por delante. Estas unidades fueron enviadas a Eglin Field, en Florida, donde comenzó un riguroso y extremadamente secreto programa de entrenamiento diseñado específicamente para la misión.

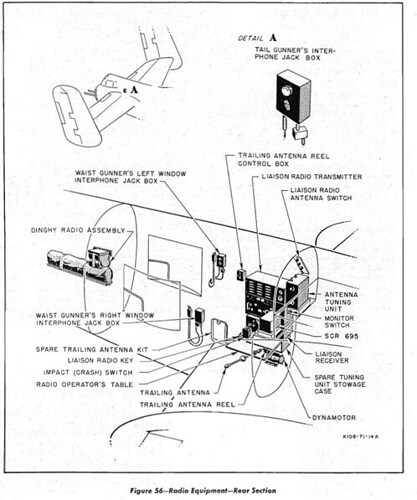

Durante ese mismo periodo se trabajó también en modificar los aviones. La preparación consistió principalmente en instalar capacidad adicional de combustible y retirar equipo innecesario. Se eliminó la torreta inferior y el armamento de cola, que fue sustituido por palos de escoba pintados de negro con la esperanza de engañar a los cazas enemigos. La eficacia de este subterfugio quedaría demostrada. Se instalaron tres tanques adicionales de gasolina (gasolina de aviación, avgas). Uno de ellos contaba con una boca de llenado fácilmente accesible desde el interior, por lo que se transportaban diez bidones de avgas de cinco galones (unos 19 litros) en el compartimento trasero, donde habitualmente se sentaba el operador de radio, y se vertían en este tanque a medida que bajaba el nivel de combustible. Posteriormente, se perforaban los bidones para que se hundieran al ser arrojados al océano, evitando así dejar un rastro delator desde el punto de partida.

Pruebas preliminares habían revelado una variación considerable en el consumo de combustible entre los distintos aviones. Se enviaron expertos en carburadores y se revisó la máxima eficiencia de todos ellos. Más importante aún fue el desarrollo de una nueva tabla de control de crucero que reveló que se podía obtener un mayor rendimiento de combustible utilizando altas presiones en el colector y ajustes de la hélice a bajas RPM.

Dado que se decidió que todos los bombardeos se realizarían desde baja altitud —condición para la cual la mira Norden no estaba especialmente diseñada—, se optó por prescindir de ella. En su lugar, uno de los pilotos, el capitán Charles Ross Greening, ideó y construyó una mira simplificada utilizando un par de piezas de duraluminio. El coste de esta improvisada mira fue de apenas veinte centavos, en contraste con los aproximadamente 10.000 dólares que costaba una Norden.

Apodada irónicamente “Mark Twain”, esta mira consistía en un cuadrante de 7 pulgadas (18 cm) por 7 pulgadas (18 cm), con un arco graduado de 90° en incrementos de 10°, montado horizontalmente sobre el soporte donde originalmente se instalaba la Norden. Al girar el cuadrante hacia la izquierda o la derecha, una palanca desviaba el indicador de dirección del piloto, señalando el rumbo correcto hacia el objetivo.

Una pieza vertical, de 5,25 pulgadas (13,3 cm) por 7,25 pulgadas (18,4 cm), determinaba el ángulo de caída, en función del tamaño de la bomba, la altitud, las condiciones del viento y la velocidad respecto al suelo. Esta pieza vertical tenía una barra de puntería con una muesca en forma de “V” en la parte trasera, que debía alinearse con un punto en la parte delantera, como en una mira de fusil. El bombardero orientaba la mira en dirección al objetivo, elevando la cola a medida que se acercaba, hasta alcanzar el ángulo de caída, momento en el cual soltaba las bombas.

Pruebas reales de bombardeo a baja altitud, realizadas a 1.500 pies (unos 457 metros), demostraron que esta mira improvisada ofrecía una precisión superior a la obtenida con la Norden en las mismas condiciones, y por los mismos bombarderos. Además de aumentar la eficacia del bombardeo, esta solución también eliminaba el riesgo de que una valiosa y secreta mira Norden pudiera caer en manos enemigas.

La seguridad de la misión exigía silencio total en las comunicaciones por radio, por lo que también se consideró oportuno retirar los pesados equipos de enlace para ahorrar peso (104 kilogramos). Estos equipos de radio se utilizaban para comunicaciones a larga distancia, como comunicarse con la base. Estaban ubicados detrás de la bahía de bombas y eran operados por el artillero operador de radio.

Para tener constancia gráfica del bombardeo, se equipó a algunos aviones con pequeñas cámaras automáticas instaladas en la cola con un ángulo de visión de 35 grados, y al resto con cámaras cinematográficas de 16 mm.

Las bombas, por su parte, fueron seleccionadas cuidadosamente: se utilizarían bombas de demolición de 500 libras (unos 227 kilogramos), combinadas con bombas de racimo del mismo peso, diseñadas especialmente —cada una contenía un centenar de bombas incendiarias— para maximizar el daño sobre los objetivos urbanos e industriales japoneses.

Otra parte del armamento que requirió trabajo y adiestramiento fueron las ametralladoras. En el morro había una de calibre .30, pero el resto eran de calibre .50 y nunca habían sido usadas antes; esta falta de uso, junto con el desconocimiento en su manejo, contribuía a que se produjeran fallos en su funcionamiento.

Como decíamos, el adiestramiento de las tripulaciones fue sumamente especializado, concebido expresamente para prepararlas para una misión sin precedentes. Todo transcurría bajo el más absoluto secreto. Ni siquiera los propios participantes sabían, al principio, cuál sería exactamente su destino. Solo sabían que se los estaba preparando para una operación de gran dificultad, y que el éxito —o el fracaso— dependería, en buena medida, de su capacidad de adaptación y disciplina.

Uno de los mayores retos era lograr que los bombarderos B-25 Mitchell —diseñados originalmente para operar desde aeródromos terrestres con largas pistas de despegue— pudieran levantar el vuelo desde la reducida cubierta de un portaaviones. Para dirigir este exigente entrenamiento se asignó al teniente Henry “Hank” Miller, un instructor de vuelo naval procedente de la cercana base de Pensacola, en Florida. Su llegada a Eglin Field fue acogida con cierto escepticismo. Su cometido era enseñar a las tripulaciones del ejército cómo despegar desde un portaaviones y familiarizarlas con las normas y costumbres de la Armada de los Estados Unidos.

Hasta ese momento, los participantes en el programa de entrenamiento no habían sido informados de que la misión se iniciaría desde un portaaviones. De hecho, muchos de ellos dudaban seriamente de que fuera siquiera posible lanzar un B-25 desde una cubierta naval.

El hecho de que el teniente Miller jamás hubiera visto un B-25 antes de llegar a Eglin Field no contribuía precisamente a generar confianza entre las tripulaciones. Sin embargo, en un gesto característico de su estilo directo y disciplinado, Miller se sentó en el puesto de copiloto de uno de los aviones y tras observar cómo se realizaba el despegue y un breve vuelo de prueba, tomó los mandos del piloto. Siguiendo el procedimiento estándar de despegue de la Armada, el aparato se elevó en el aire… a menos de la mitad de la velocidad habitual. Aquella demostración fue suficiente para que el teniente Miller se ganara de inmediato el respeto de los hombres seleccionados para la misión.

Para las prácticas, se trazaron en el asfalto de Eglin Field marcas que reproducían con total exactitud las dimensiones de la cubierta del USS Hornet . En ese espacio restringido, los pilotos practicaron una y otra vez despegues con carga completa. Esta incluía 900 kilogramos de bombas, el depósito de combustible lleno, una tripulación de cinco personas equipada con armamento completo y todo el equipo de combate. Todos los pilotos lograron cualificarse para realizar despegues con carga máxima en una distancia comprendida entre los 150 y los 180 metros, con un viento máximo en tierra de 19 kilómetros por hora.

El procedimiento adoptado para lograr la mejor eficiencia operativa en el despegue fue el siguiente:

- Alinear la rueda delantera con la línea blanca y posicionar el avión en dirección de despegue.

- Flaps de ala en posición totalmente abajo.

- Aletas de compensación del elevador colocadas 3/4 más pesadas hacia la cola.

- Frenos de rueda activados.

- Aplicar máxima potencia: aceleradores a fondo y hélices a máximas RPM.

- Soltar los frenos cuando el señalero dé la señal.

- Permitir que el avión ruede y luego, casi de inmediato, desplazar el yugo de control hacia atrás hasta que el patín de cola esté aproximadamente a 6 pulgadas (15 cm) de la cubierta.

- Tan pronto como el avión abandone la cubierta, mover la palanca hacia adelante para ganar velocidad de vuelo, subir los flaps y reducir la potencia a la configuración deseada.

Fue durante estos ejercicios de despegue cuando uno de los aviones recibió el apodo que lo acompañaría hasta el final y que, en parte gracias al cine, acabaría convirtiéndose en uno de los más célebres de la operación. En uno de los intentos, la cola del B-25 pilotado por el teniente Ted W. Lawson rozó la pista, lo que llevó a algún bromista a escribir con tiza en el fuselaje el nombre Ruptured Duck (algo así como “Pato lisiado”). Inspirado por la ocurrencia, Lawson pidió al cabo Rodger Lovelace, artillero, que ilustrara el mote con una caricatura: una versión del Pato Donald con muletas y auriculares de piloto, imagen que acabaría por hacerse icónica.

One morning I came out to my plane and found that somebody had chalked the words “Ruptured Duck” on the side of the fuselage. I grabbed Corporal Lovelace, a gunner I knew, and asked him to paint some sort of design on the ship. He’s a good caricaturist. Lovelace got out his stuff and painted a funny Donald Duck, with a head-set and the earphone cords all twisted around his head.

Lovelace did a swell job in blue, yellow, white and red. Then he added something that gave all of us another laugh. Under Donald Duck he drew a couple of crossed crutches.

Lawson, Ted W. Thirty Seconds Over Tokyo. New York: Random House, 1943.

———

Una mañana salí hacia mi avión y me encontré con que alguien había pintado con tiza las palabras “Ruptured Duck” en el lateral del fuselaje. Cogí al cabo Lovelace, un artillero que conocía, y le pedí que pintara algún tipo de diseño en la nave. Es un buen caricaturista. Lovelace sacó sus cosas y pintó un gracioso Pato Donald, con auriculares y los cables enrollados alrededor de la cabeza.

Lovelace hizo un trabajo estupendo en azul, amarillo, blanco y rojo. Luego añadió algo que nos hizo reír de nuevo. Debajo del Pato Donald dibujó un par de muletas cruzadas.

A partir de ese momento, otros B-25 comenzaron también a perder su anonimato. Hasta entonces, por razones de seguridad, se habían eliminado o cubierto con pintura todas las insignias de unidad y cualquier referencia personal de los tripulantes. Sin embargo, los aviones empezaron a recibir apodos personalizados: nombres como Whirling Dervish, Avenger, The Green Hornet o Fickle Finger comenzaron a aparecer en los fuselajes, algunos acompañados de figuras decorativas, como la estilizada imagen del Hari Kari-er, o de elementos más peculiares, como la fórmula química del TNT, dotando a esos aparatos de una identidad propia.

Además de los despegues cortos, el entrenamiento incluyó el vuelo a muy baja altitud, una maniobra clave para evitar la detección por radar o por observadores enemigos. Volar durante horas a escasa distancia del mar exigía una concentración absoluta, gran pericia y una coordinación constante entre los miembros de la tripulación.

También se practicaron lanzamientos de bombas a baja cota, una táctica poco habitual en bombarderos medios pero necesaria dadas las condiciones de la misión. Las prácticas se realizaron tanto de día como de noche, ya que el plan inicial contemplaba un ataque nocturno, pero la posibilidad de un cambio obligaba a estar preparados para ambos escenarios.

El método exacto de bombardeo aún no estaba completamente definido, por lo que se ensayaron distintas variantes. En operaciones nocturnas, se preveía una aproximación a baja altitud, manteniéndose a 1.500 pies sobre el terreno o el mar, considerada la altitud mínima segura para evitar daños por fragmentación. En cambio, durante el día, los aviones se acercarían al objetivo a la menor altitud posible para reducir su visibilidad, ascendiendo bruscamente a 1.500 pies justo antes de la línea de lanzamiento. Tras soltar las bombas, descendían nuevamente para retirarse a baja altura.

Asimismo, se determinó que para lograr una dispersión óptima de las bombas incendiarias de 4 libras (1,8 kilogramos) contenidas en las de racimo de 500 libras, la altitud mínima de lanzamiento debía ser de 1.500 pies. Estas maniobras se ensayaron rigurosamente sobre objetivos terrestres en las áreas de tiro del Eglin Field, simulando las condiciones reales de combate.

Todas las tripulaciones realizaron pruebas y prácticas de navegación y consumo de combustible en condiciones que simulaban lo mejor posible las que enfrentarían durante la misión. Era necesario que se habituaran a controlar el consumo, optimizar el rendimiento y lograr la máxima eficiencia para cubrir el largo recorrido que tenían por delante.

La navegación fue otro componente clave del adiestramiento. Tras completar la misión, los aviones no regresarían al portaaviones, sino que volarían hacia territorio chino; por ello, una parte sustancial del trayecto se realizaría sobre mar abierto, sin referencias visuales terrestres y sin comunicaciones por radio, para evitar ser detectados. En consecuencia, los navegantes debían dominar plenamente las técnicas de navegación.

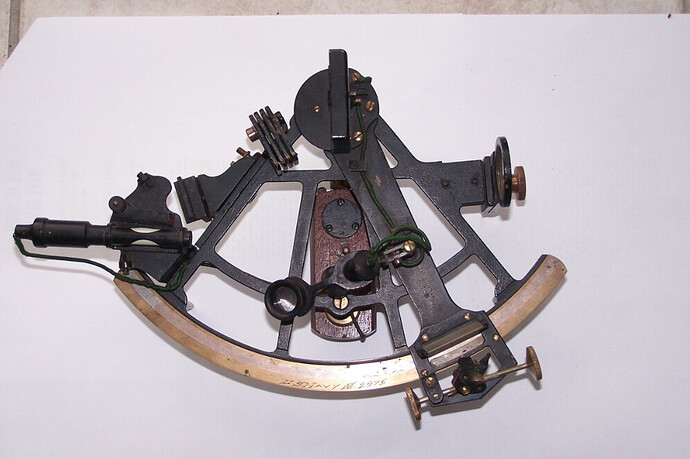

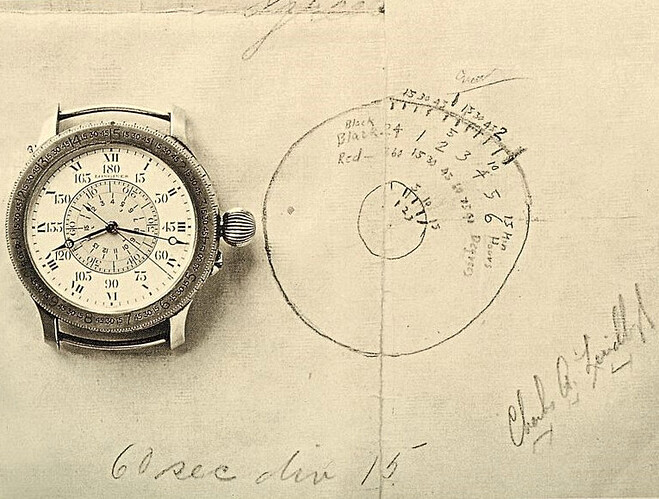

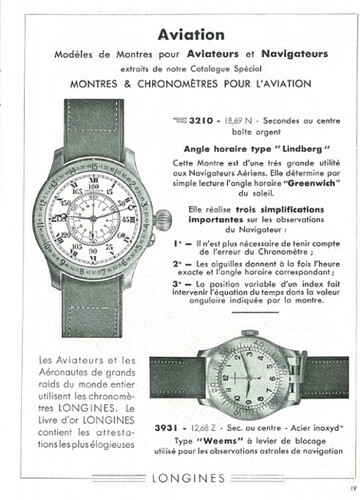

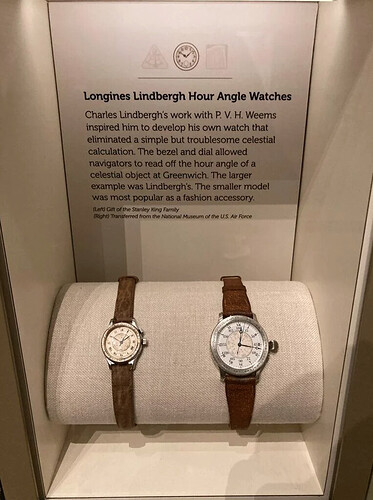

Se llevaron a cabo pruebas de velocidad en distintos recorridos para calibrar con precisión los indicadores de velocidad de cada B-25, así como los compases magnéticos, que fueron ajustados meticulosamente. Los navegantes recibieron una formación exhaustiva en navegación por estima (dead reckoning), pilotaje (pilotage) y navegación astronómica, además de realizar vuelos de entrenamiento sobre el mar. También se programaron largas misiones de práctica nocturnas, desde Eglin Field hasta Fort Myers, Houston, y regreso, aplicando diversos métodos de navegación. Para el momento del ataque, estos especialistas dispondrían del equipamiento más preciso y de una preparación intensiva al más alto nivel.

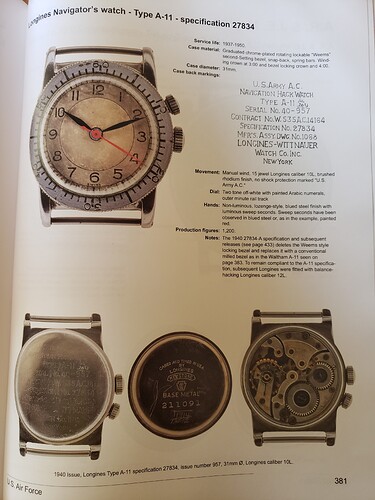

Cabe señalar que Estados Unidos contaba con uno de los grandes pioneros en el ámbito de la navegación aérea: P. V. H. Weems, oficial de la Armada, profesor en la Academia Naval de Annapolis e inventor de instrumentos esenciales como el Weems Mark II Plotter o el reloj con ajuste de segundo (second-setting ). Además, fue el creador de toda una escuela de navegación cuyas bases quedaron recogidas en su influyente obra Air Navigation (1931). Volveremos a él más adelante.

Pero el entrenamiento no se limitó al vuelo. También se prepararon para circunstancias extremas tras el ataque. Sabían que era improbable que encontraran pistas adecuadas para aterrizar en China, por lo que se les entrenó en técnicas de evacuación aérea: cómo abandonar el avión en vuelo y lanzarse en paracaídas, cómo sobrevivir tras el aterrizaje en territorio desconocido y cómo evitar la captura por parte del enemigo.

Uno de los aspectos más notables de este periodo fue la discreción con la que se llevó a cabo todo el proceso. Las tripulaciones, aunque curiosas, no hacían preguntas. La naturaleza confidencial de la misión se aceptaba como un hecho. La selección final incluyó a 22 equipos de cinco hombres cada uno, la mayoría compuestos por jóvenes en la veintena, entusiastas y decididos, con poca o ninguna experiencia de combate real. Para ellos, el entrenamiento en Eglin Field fue transformador: en cuestión de semanas pasaron de ser aviadores entrenados pero novatos a convertirse en una fuerza altamente especializada, lista para ejecutar una de las misiones más osadas de la historia de la aviación militar.

Cada día era un nuevo reto, una oportunidad para afinar cada maniobra y perfeccionar la coordinación entre piloto, copiloto, navegante, bombardero y artillero. Todos sabían que no habría una segunda oportunidad. Doolittle —“el Gran Jimmy Doolittle”, como lo llamaban quienes conocían y admiraban sus proezas anteriores—, al mando del entrenamiento y de la misión, no era un simple supervisor. Volaba con ellos, compartía sus jornadas, corregía errores y daba ejemplo. Su presencia constante —y su disposición a asumir los mismos riesgos— reforzó el respeto y la moral de las tripulaciones. Más que su comandante, era su guía y compañero. Bajo su liderazgo, estos jóvenes aviadores se convirtieron en una unidad cohesionada, capaz de afrontar lo imposible.

El periodo de instrucción no concluyó en Eglin Field. El 25 de marzo de 1942, todos los aviones y sus respectivas tripulaciones partieron rumbo a Sacramento, California. Durante este traslado se realizaron pruebas finales de consumo de combustible y ejercicios de navegación. La intención era efectuar el vuelo sin escalas hasta Sacramento, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron, y todos tuvieron que hacer una parada para esperar a que mejorara el tiempo.

Una vez en Sacramento, los aviones fueron sometidos a una última revisión y se les sustituyeron las hélices por unidades nuevas. A medida que quedaban listos para volar, se llevaron a cabo vuelos de entrenamiento adicionales a lo largo del valle de Sacramento.

Mientras que el equipo de Doolittle se preparaba intensamente para la misión ultrasecreta, la Armada de los Estados Unidos también asumía una parte crucial del plan: trasladar a los bombarderos B-25 hasta una distancia suficiente para que pudieran despegar rumbo a Japón, sin ser detectados, y coordinar toda la operación en alta mar. Esta colaboración entre ramas militares —que rara vez trabajaban de forma tan estrecha en aquella época— exigía una meticulosa planificación logística, sigilo absoluto y una ejecución impecable. Para la Armada, esta misión requería no solo aportar el buque desde el que despegarían los aviones, sino organizar un grupo de combate completo que pudiera proteger a los bombarderos en su travesía hasta el punto de lanzamiento, cruzando aguas plagadas de submarinos y patrullas japonesas.

El portaaviones seleccionado para la operación fue el ya conocido USS Hornet, una imponente nave de reciente incorporación a la flota, puesta en servicio en octubre de 1941. Se trataba de uno de los buques más avanzados de su clase y, aunque nunca antes se había utilizado para lanzar bombarderos medianos del tipo B-25, las pruebas iniciales realizadas en Norfolk ya habían demostrado que era técnicamente posible.

Aun así, cargar una veintena de aviones B-25 Mitchell en su cubierta (inicialmente se contempló embarcar hasta 20), en lugar de los aviones navales convencionales, exigía una serie de ajustes radicales. Para empezar, los B-25 eran considerablemente más grandes y pesados que los aparatos embarcados habituales, lo que obligaba a confinar toda la escuadrilla aérea del Hornet en su hangar interior. Es decir, el portaaviones quedaría temporalmente sin la rápida disponibilidad de su propia fuerza aérea embarcada, para liberar espacio en la cubierta de vuelo.

Era una apuesta arriesgada: sin sus cazas y bombarderos navales disponibles de inmediato, el Hornet quedaba expuesto y dependía por completo de la escolta del grupo de combate que lo acompañaría. Por esta razón, otro portaaviones, el USS Enterprise (CV-6), se uniría al despliegue como parte del grupo de escolta, compuesto además por cruceros, destructores y buques de abastecimiento. Todo el grupo de combate recibiría la denominación de Task Force 16. El grupo del Hornet, TF 16.2, zarparía de la bahía de San Francisco el 2 de abril, mientras que el TF 16.1 lo haría desde Pearl Harbor el 8 de abril, para reunirse todos el 13 de abril y navegar juntos hacia destino.

El mando naval de la operación recayó en el vicealmirante William F. “Bull” Halsey, una figura ya legendaria en la Marina de los Estados Unidos, quien, recordemos, apenas unos meses antes había escuchado por primera vez la idea de la misión formulada por el capitán Francis S. Low. Famoso por su carácter enérgico, su valentía y su enfoque agresivo, Halsey dirigiría la Task Force desde el puente del Enterprise. Aunque la operación se concibió como una acción conjunta entre la Armada y el Ejército, sería él quien debería tomar decisiones críticas sobre la marcha, en función de cómo evolucionaran los acontecimientos. Una de sus responsabilidades clave sería determinar el momento y el lugar exactos para lanzar el ataque, especialmente si la presencia de fuerzas enemigas ponía en riesgo el plan original.

Además, se asignaron a la operación dos submarinos —el USS Trout (SS-202) y el USS Thresher (SS-200)— que patrullarían zonas específicas con la misión de detectar y notificar cualquier presencia enemiga que pudiera amenazar a la Task Force 16 . El Thresher, también debía recopilar datos meteorológicos de Honshū para su uso por parte del grupo de combate.

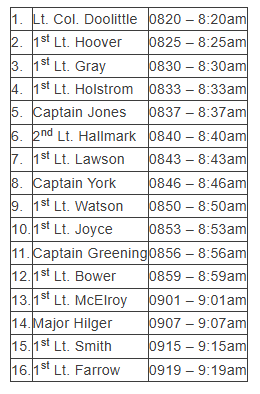

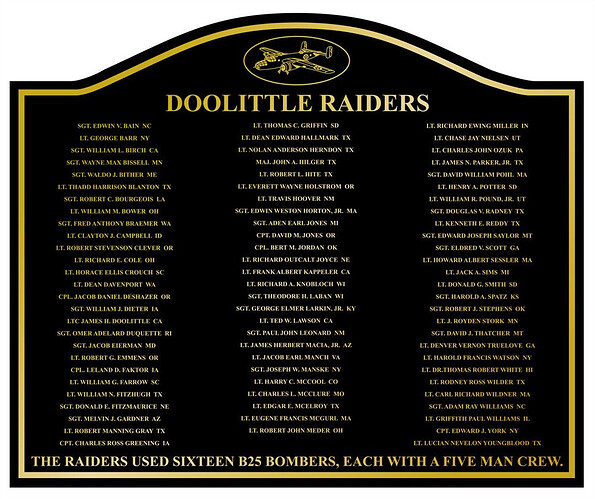

Había llegado el momento. Los días 31 de marzo y 1 de abril de 1942 se embarcaron finalmente 16 bombarderos con sus respectivas tripulaciones de cinco hombres, además de personal adicional para cubrir imprevistos y el equipo de mantenimiento del Ejército. En total, sumaban 71 oficiales y 130 suboficiales y personal de tropa.

El Hornet zarpó del puerto de Alameda, California, con los B-25 posicionados en cubierta, amarrados con cables y protegidos con lonas. Nadie fuera del personal autorizado sabía cuál era el verdadero propósito de esa extraña carga. Para los marineros de la base naval que observaron la partida del buque, ver bombarderos del Ejército alineados en cubierta fue una escena desconcertante, incluso inaudita. A bordo, los aviadores del Ejército eran transportados como pasajeros; el Hornet estaba tripulado exclusivamente por marinos de la Armada, que también desconocían casi por completo la verdadera naturaleza de la misión.

Mientras la costa de California se desvanecía en el horizonte, Doolittle reunió a sus hombres en la sala de oficiales. Tras semanas de duro entrenamiento, había llegado el momento de revelarles su destino.

“For the benefit of those of you who don’t already know, or who have been guessing, we are going straight to Japan,” Doolittle told them. “We’re going to bomb Tokyo, Yokohama, Osaka, Kobe and Nagoya. The Navy is going to take us in as close as is advisable, and, of course, we’re going to take off from the deck.”

Scott, James M. Target Tokyo: Jimmy Doolittle and the Raid That Avenged Pearl Harbor. New York: W. W. Norton & Company, 2015, chap. 7.

———

—Para quienes aún no lo sepan, o hayan estado especulando, vamos directos a Japón —les dijo Doolittle—. Vamos a bombardear Tokio, Yokohama, Osaka, Kobe y Nagoya. La Armada nos llevará tan cerca como sea prudente y, por supuesto, despegaremos desde la cubierta.

Ahora todo cobraba sentido. El capitán Marc A. Mitscher anunció por megafonía a toda la tripulación del Hornet cuál era su verdadero destino. Los vítores se escucharon por todas partes. A partir de ese momento, los marinos de la Armada empezaron a mirar con renovado respeto a aquellos aviadores “intrusos”. La cooperación entre ambos grupos se estrechó: la tripulación del buque colaboró activamente en el programa de entrenamiento y organizó visitas guiadas por las instalaciones del portaaviones. Aunque estas no estaban directamente relacionadas con la misión, contribuían a reforzar el compañerismo y el entendimiento mutuo.

El teniente de la Armada Stephen Jurika Jr., con amplia experiencia en Japón tras haber estado destinado en la embajada como agregado naval, proporcionó al equipo de Doolittle toda la información que pudiera serles útil sobre el país. Además, se ofrecieron charlas informativas a todas las tripulaciones sobre el pueblo chino y lo que podían esperar de él. El teniente Thomas R. White, formado como cirujano pero que participaba como artillero en uno de los bombarderos, impartió conferencias sobre medidas higiénicas y sanitarias que debían adoptarse en China, así como instrucciones detalladas de primeros auxilios para hacer frente a casi cualquier emergencia.

Miembros de la tripulación del Hornet asistieron a los navegantes en el perfeccionamiento de sus métodos de orientación, y se realizaron prácticas de navegación astronómica en la cubierta del portaaviones. La sección meteorológica de la Armada impartió sesiones sobre interpretación del tiempo y previsiones meteorológicas a lo largo de la ruta.

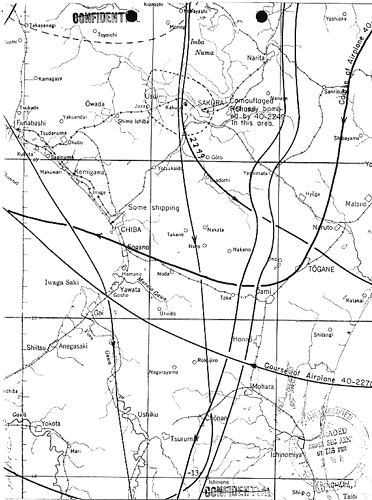

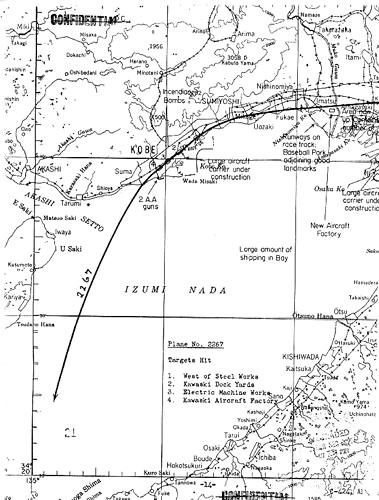

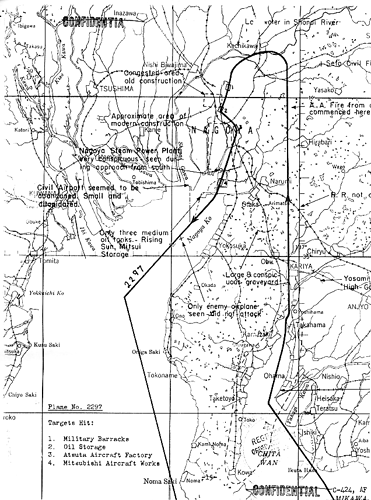

Por último, el teniente coronel Doolittle dio las instrucciones finales sobre los objetivos a atacar y las formas de aproximación. A cada tripulación se le concedió libertad para elegir tanto su objetivo principal como uno alternativo, y estos fueron asignados en la medida de lo posible según el orden de solicitud. Se dedicaron muchas horas a estudiar la información del objetivo y a observar imágenes para familiarizarse con el método de aproximación. Se estudiaron numerosos puntos de referencia para posibles ayudas a la navegación y se marcaron en mapas y cartas. Se esperaba que cada dotación estudiara cuidadosamente sus rutas, objetivos y todas las variables conocidas, con el entendimiento de que no se volaría en formación: cada avión sería responsable de alcanzar y atacar su propio objetivo.

Los aviones se dividirían en grupos de vuelo con zonas específicas de actuación:

-

Doolittle volaría solo.

-

Hoover cubriría el norte de Tokio.

-

Jones, la zona central.

-

York, el sur de Tokio y la bahía centro-norte.

-

Greening atacaría Kanagawa, Yokohama y Yokosuka.

-

Hilger volaría hacia Nagoya, atacando con otros tres aviones esa ciudad, así como Osaka y Kobe.

La formación se extendería a lo largo de 80 kilómetros para maximizar la cobertura, dispersar el fuego enemigo y conservar el factor sorpresa.

Después de que todos los aviones y tripulaciones hubieran sido completamente informados y equipados, Doolittle inspeccionó personalmente cada B-25 e interrogó a las dotaciones para asegurarse de que todos conocieran a fondo el plan de acción y que sus aviones estuvieran en óptimas condiciones. Se realizaban revisiones diarias, se encendían los motores, y cualquier problema detectado debía resolverse de inmediato. La disponibilidad de repuestos, lógicamente, era muy limitada, por lo que si un avión no podía ser reparado, se tiraría literalmente por la borda. Ninguna tripulación quería ese triste final para su aeronave, así que todos se esforzaron al máximo para evitarlo. Al mismo tiempo, se continuó con la instrucción de los artilleros en el manejo de las ametralladoras.

Mitscher y Doolittle establecieron una excelente relación de trabajo. Cada mañana al amanecer y cada tarde al anochecer, el comandante del portaaviones ordenaba al personal que ocupara sus puestos de combate. En esos momentos, los pilotos del Ejército abordaban sus aviones y, a lo largo de los ejercicios repetidos, desarrollaron el método más rápido para alcanzarlos. Esta práctica, en caso de emergencia, resultaría clave para una evacuación rápida del portaaviones.

La reunión con el grupo de vicealmirante Halsey se produjo sin novedad y la Task Force 16 al completo siguió a buen ritmo hacia su destino previsto.

Varios años antes de la guerra, el gobierno japonés concedió medallas de amistad y buenas relaciones a varios ciudadanos de Estados Unidos, entre ellos el teniente Jurika que se encontraba abordo. En esencia, estas medallas simbolizaban la cooperación y el entendimiento entre ambas naciones, y pretendían representar la permanencia de esa actitud. Sin embargo, el secretario de la Marina, Frank Knox, consideró que había llegado el momento oportuno para devolverlas.

Las medallas fueron recuperadas de sus dueños y, una vez completadas las gestiones necesarias, se organizó una ceremonia en la cubierta del Hornet. Durante el acto, las medallas fueron sujetadas con alambre a una bomba de 500 libras que el teniente Ted W. Lawson transportaría para devolvérselas al gobierno japonés de una manera “adecuada”.

Durante la ceremonia, varios miembros de la tripulación escribieron en la bomba inscripciones como: “No quiero incendiar el mundo… ¡solo Tokio!” y frases similares.

El 17 de abril, en el comedor de oficiales, Doolittle llevó a cabo su última sesión informativa antes del despegue. Las instrucciones finales fueron breves y concisas. Se ofreció una última oportunidad a quienes desearan retirarse (recordemos que todos eran voluntarios), pero no hubo interesados. Las indicaciones incluyeron dos advertencias:

-

Bajo ninguna circunstancia nadie iría a Vladivostok.

-

No se bombardearía ningún objetivo no militar, incluido Kyūjō (el Palacio Imperial; no se tendría la misma consideración en mayo de 1945).

Esta reunión sería la última antes del despegue, que se planeaba para la tarde del 19 de abril, salvo que la Task Force fuera interceptada previamente. En ese caso, el despegue se llevaría a cabo lo antes posible.

La situación cambió de forma decisiva el 18 de abril. A las 03:12 de la madrugada, el radar detectó una nave de superficie no identificada. Al no considerarse una amenaza grave, no se alertó a las tripulaciones. Al amanecer —en una jornada gris, ventosa y con el mar algo agitado— se ocuparon los puestos de combate como era habitual, tras lo cual la mayoría de los hombres se dirigió al comedor para desayunar.

Sin embargo, una segunda detección, seguida de un tercer contacto, provocó la reacción del grupo de combate: se desplegaron aeronaves desde el Enterprise y se abrió fuego desde las baterías de los cruceros, liderados por el Nashville. El blanco era el Nittō Maru, un barco patrullero japonés localizado a tres millas y media (unos 5,6 kilómetros) en el flanco izquierdo de la Task Force. Aunque fue hundido, se temía que hubiera tenido tiempo de enviar un aviso a Tokio, lo que ponía en riesgo a toda la fuerza de ataque. (Al finalizar la guerra se confirmó que, en efecto, el mensaje fue enviado, pero tras solicitar Tokio una confirmación —que nunca llegó debido al hundimiento del buque—, decidieron ignorarlo).

Mientras todo esto sucedía, el vicealmirante Halsey ordenó lanzar el ataque. La advertencia a las tripulaciones llegó a través de los altavoces del Hornet, mientras aún se oía el cañoneo del Nashville: “¡Pilotos del Ejército, ocupen sus puestos de combate para el despegue!”.

Doolittle era plenamente consciente de que el adelanto en el despegue comprometía seriamente la seguridad de la misión: era demasiado pronto para llegar sanos y salvos a la China no ocupada. Además, salir tantas horas antes de lo previsto implicaba que los aviones ya no volarían bajo la cobertura de la oscuridad, sino a plena luz del día. Tendrían que recorrer entre 190 y 250 millas adicionales —unos 300 a 400 kilómetros— y, en esas condiciones, el combustible resultaba claramente insuficiente. Aun así, no había posibilidad de dar marcha atrás.

Para facilitar el despegue en cubierta, el capitán Marc A. Mitscher ordenó poner el Hornet a contraviento, que soplaba a 20 nudos (unos 37 km/h), y aumentar la velocidad del portaaviones a 30 nudos (55,5 km/h), con el fin de generar la máxima sustentación posible.

A las 08:20, Doolittle fue el primero en despegar. Uno a uno, los dieciséis B-25 abandonaron la cubierta en intervalos cuidadosamente cronometrados, emprendiendo el vuelo hacia territorio enemigo. A bordo del Hornet, marinos y aviadores siguieron cada despegue con atención contenida: era el punto de no retorno de una operación que, hasta entonces, había estado rodeada de secreto y preparación intensiva. La incursión sobre Japón había comenzado.

Cada avión, excepto el número dieciséis, rodeaba el portaaviones y sobrevolaba directamente la cubierta para leer el rumbo indicado en una gran tarjeta situada en la isla. Al alinear la mira de deriva con la línea blanca pintada a lo largo de la cubierta, se podían verificar las brújulas y la corrección por deriva.

Durante la fase de despegue ocurrieron un par de incidentes. El teniente Lawson olvidó desplegar los flaps, lo que provocó que su avión descendiera peligrosamente cerca del agua, aunque finalmente logró recuperar la altura con éxito. Por otro lado, debido al viento y el oleaje, el avión del teniente Farrow retrocedió mientras rodaba en cubierta, golpeando a un marinero que perdió un brazo.

Realizado el lanzamiento de los bombarderos, el grupo de combate puso rumbo a Pearl Harbor para salir de la zona cuanto antes. Al parecer, no solo el avistamiento de embarcaciones enemigas japonesas había motivado el adelanto de la misión, sino que también la urgencia de abandonar aguas peligrosas influyó en la decisión.

Debido al despegue prematuro, se deseaba notificar a Chongqing, pero por la necesidad de mantener un estricto silencio de radio, esto no pudo hacerse antes del despegue. Se solicitó que se avisara poco después de despegar, si era posible. En caso contrario, se consideró que Chongqing se enteraría del bombardeo por la radio japonesa y coordinaría la asistencia terrestre solicitada.

De hecho, Chongqing recibió noticias sobre la llegada de los bombarderos, pero el avión enviado a las zonas de aterrizaje se estrelló en ruta, causando la muerte de todos sus ocupantes. Como consecuencia, no se instalaron radiobalizas ni balizas de aterrizaje en la zona de Quzhou.

Por el contrario, cuando se escucharon los bombarderos sobre la costa china, se activó una alarma antiaérea y se apagaron todas las luces. Esto, sumado a las condiciones meteorológicas muy desfavorables para el vuelo sobre la costa china, imposibilitó un aterrizaje seguro en el destino.

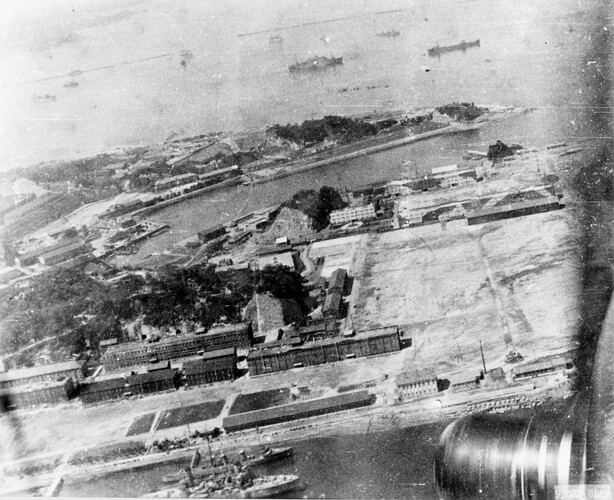

Los aviones comenzaron a llegar al espacio aéreo japonés alrededor del mediodía, seis horas después del despegue, y según lo planeado ascendieron a unos 1.500 pies para atacar sus objetivos. Se bombardearon diez blancos militares e industriales en Tokio, dos en Yokohama y uno en Yokosuka, Nagoya, Kobe y Osaka. Como se mencionó más arriba, cada avión tenía objetivos primarios asignados, como refinerías, arsenales, fábricas y astilleros, además de blancos secundarios por si no era posible alcanzar los principales. En la mayoría de los casos se logró atacar los objetivos principales, y los daños superaron con creces las expectativas más optimistas, gracias a las condiciones meteorológicas despejadas, la baja altitud del bombardeo y la inflamabilidad de las construcciones japonesas.

Aunque los bombarderos se enfrentaron a fuego antiaéreo y a algunos cazas enemigos (incluidos Ki-45 y prototipos de Ki-61, confundidos con Bf 109), ningún avión fue derribado. El B-25 del teniente Everett Holstrom tuvo que arrojar sus bombas antes de alcanzar su objetivo, tras un fallo en la torreta que lo dejó vulnerable a ataques aéreos.

Los artilleros estadounidenses afirmaron haber derribado tres cazas japoneses: uno por la tripulación del Whirling Dervish, al mando del teniente Harold Watson, y dos por los artilleros del Hari Kari-er, pilotado por el teniente C. Ross Greening. Además, muchos objetivos fueron ametrallados por los artilleros de morro. Un detalle táctico que demostró su eficacia fue la ya referida colocación de falsas ametralladoras en la cola de los aviones, que disuadió a los cazas enemigos de atacar por detrás.

Se observaron globos de barrera en las inmediaciones de la bahía de Tokio, pero su escasa cantidad y altura —unos 900 metros— no supusieron un obstáculo relevante. Curiosamente, los japoneses derribaron algunos de sus propios globos al disparar contra los bombarderos.

Las defensas antiaéreas japonesas eran activas pero poco precisas, compuestas principalmente por cañones ligeros. Varios aviones fueron alcanzados por metralla antiaérea, pero ninguno sufrió daños que comprometieran su funcionamiento o les impidieran continuar la misión. Se cree que la baja altura y velocidad de la incursión impidió el uso de cañones pesados, si es que los había. El fuego de ametralladoras desde tierra fue ineficaz.

Tras el ataque, quince de los dieciséis bombarderos se dirigieron hacia la costa sureste de China cruzando el mar de China Oriental. El avión del capitán Edward J. York, con combustible insuficiente, puso rumbo a la Unión Soviética y aterrizó sin percance cerca de Vladivostok.

Dado que la URSS no estaba en guerra con Japón, su tripulación fue internada en cumplimiento del pacto de neutralidad soviético-japonés, aunque fueron tratados correctamente. Incautaron el B-25 e hicieron uso de él, a pesar de lo cual el Ministerio de Exteriores soviético no tuvo rubor en enviar periódicamente al Departamento del Tesoro estadounidense facturas por los gastos de “alojamiento y manutención” de la tripulación. Meses después, y con la colaboración del NKVD, se les permitió cruzar hacia el Irán ocupado por los Aliados, donde se presentaron en un consulado británico.

En cuanto al resto de la escuadra, todos los aviones lograron alcanzar la costa china tras más de trece horas de vuelo, gracias a un viento de cola que aumentó su velocidad de crucero. Sin embargo, debido a la noche, el mal tiempo y la falta de señalización en los campos de aterrizaje, los tripulantes se vieron obligados a lanzarse en paracaídas o a realizar aterrizajes de emergencia. Tres fallecieron en esta fase: el cabo Leland D. Faktor durante el salto en paracaídas; el sargento Donald E. Fitzmaurice y el sargento de estado mayor William J. Dieter se ahogaron tras un aterrizaje forzoso en el mar.

Doolittle y su tripulación, tras saltar en paracaídas, fueron auxiliados por soldados y civiles chinos, así como por John Birch, un misionero estadounidense. El propio Doolittle cayó en un campo de arroz y aterrizó sobre un montón de estiércol, lo que afortunadamente evitó que se fracturara nuevamente uno de sus tobillos.

Las tripulaciones de dos aeronaves —un total de 10 hombres— habían desaparecido. Más tarde se supo que ocho de ellos fueron capturados por los japoneses: los tenientes Dean E. Hallmark, William G. Farrow, Robert J. Meder, Chase Nielsen, Robert L. Hite, el alférez George Barr y los cabos Harold A. Spatz y Jacob DeShazer. Los dos restantes correspondían a los tripulantes que fallecieron ahogados.

Los ocho capturados en Jiangxi fueron juzgados y condenados a muerte por un tribunal militar en la China ocupada. Posteriormente, cinco de las sentencias fueron conmutadas, mientras que las otras tres (Hallmark, Farrow y Spatz) fueron ejecutadas en Shanghái. Los prisioneros no ejecutados permanecieron la mayor parte del tiempo en confinamiento militar, en condiciones deplorables, sufriendo torturas, soledad, hambre y enfermedad, lo que provocó un rápido deterioro de su salud.

En abril de 1943 fueron trasladados a Nankín, donde Meder murió el 1 de diciembre de 1943 a causa del beriberi. Los hombres restantes (Nielsen, Hite, Barr y DeShazer) empezaron a recibir un trato algo mejor, llegando incluso a disponer de una copia de la Biblia y algunos libros. Finalmente, fueron liberados, junto con otros 600 prisioneros aliados retenidos en la prisión de Fengtai, por miembros de la OSS (Oficina de Servicios Estratégicos), en lo que se denominó Operación MAGPIE, en agosto de 1945.

Los aviadores que lograron evadir la captura emprendieron una ardua travesía hacia Chongqing. Día tras día, los habitantes del campo chino quedaban atónitos al ver aparecer, entre montañas rocosas o en las afueras de aldeas remotas, a hombres caucásicos vestidos con chaquetas de cuero marrón y pantalones desgarrados. Campesinos, leñadores y agricultores los observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Muchos de ellos jamás habían visto a un occidental.

Los propios tripulantes, por su parte, miraban con recelo a la población local. Al no existir líneas de frente claramente definidas, temían estar caminando directamente hacia manos japonesas. Algunos avanzaban heridos, con la espalda maltrecha, costillas rotas, piernas quemadas o narices ensangrentadas. Exhaustos y cubiertos de barro, buscaban ayuda entre quienes se reunían para contemplarlos. Guerrilleros chinos los guiaban de un asentamiento a otro, mientras misioneros les ofrecían refugio.

Los aviadores continuaron su camino hacia el interior del país por medios tan variados como peculiares: a pie, montando ponis peludos, en barcas fluviales, camiones a carbón, rickshaws e incluso palanquines cargados por campesinos. Tras tres semanas de penurias, distintos grupos de los Raiders llegaron finalmente a Chongqing, poniendo fin a su odisea.

De los 16 aviones, 15 habían acabado estrellados o destruidos en aterrizajes forzosos. De los 80 tripulantes, tres habían muerto en acción y ocho habían sido capturados por los japoneses. 69 aviadores escaparon de la captura o la muerte si bien hubo algunos heridos de gravedad, como el teniente Lawson, cuya pierna tuvo que ser amputada por otro aviador, el cirujano que volaba como artillero, teniente Thomas R. White.

Mientras Doolittle contemplaba con desaliento los restos de su avión, quizás viera en ellos una metáfora de cómo había acabado todo. Extremadamente crítico consigo mismo, consideraba que la pérdida de los 16 aviones, junto con el daño relativamente menor a los objetivos, convertía el ataque en un fracaso. Probablemente le esperaba un consejo de guerra a su regreso y un alojamiento en Fort Leavenworth.

Cuán equivocado estaba. Los 80 aviadores fueron condecorados con la Cruz de Vuelo Distinguido, y aquellos que murieron o resultaron heridos durante la incursión recibieron el Corazón Púrpura. Todos los Raiders también fueron reconocidos por el gobierno chino.

Además, el cabo David J. Thatcher (ingeniero de vuelo y artillero de la tripulación de Lawson) y el teniente Thomas R. White (cirujano de vuelo y artillero de la tripulación de Smith) fueron condecorados con la Estrella de Plata por ayudar a los miembros heridos del equipo del teniente Lawson a evadir a las tropas japonesas en China.

Por otra parte, Doolittle recomendó un ascenso para todos los Raiders, excepto para los tripulantes del avión que había volado a Rusia, a pesar de sus repetidas advertencias; eso le irritaba y esperaba respuestas antes de tomar una decisión.

El propio Doolittle recibiría la más alta condecoración, la Medalla de Honor, y un ascenso de dos grados: de teniente coronel pasaría directamente a general de brigada.

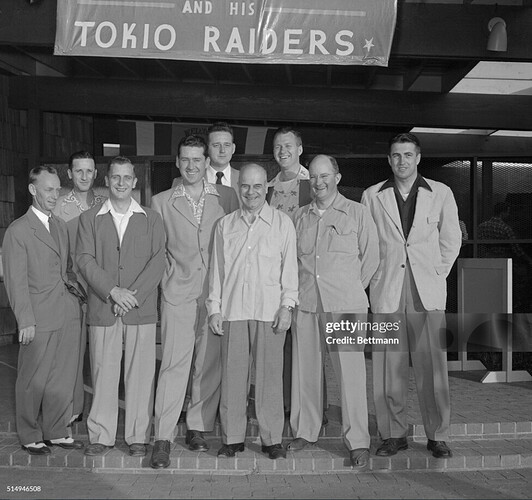

El raid sobre Tokio fue mucho más que una simple operación aérea: supuso un punto de inflexión emocional y estratégico tanto para Estados Unidos como para Japón. Desde el punto de vista militar, el daño material ocasionado en las ciudades japonesas fue relativamente limitado. Las bombas destruyeron instalaciones industriales, algunas zonas portuarias y viviendas, pero no causaron una disrupción a gran escala de la infraestructura militar japonesa. Sin embargo, reducir su impacto a cifras y estructuras sería ignorar el verdadero alcance de lo que esta misión consiguió.

Lo que Estados Unidos logró con aquel audaz ataque fue un triunfo psicológico de enorme calado. Apenas cuatro meses después de la humillante devastación sufrida en Pearl Harbor, la incursión demostró al mundo —y, lo que es más importante, al pueblo estadounidense— que su país podía devolver el golpe, incluso en el corazón del enemigo. La moral nacional, que había estado bajo mínimos, se elevó drásticamente. La operación se convirtió en símbolo de ingenio, valentía y cooperación entre ramas del ejército tradicionalmente enfrentadas.

Para Japón, sin embargo, las repercusiones fueron inquietantes. La mera idea de que bombarderos enemigos pudieran alcanzar Tokio y otras ciudades clave, volando desde un portaaviones oculto en el Pacífico, supuso una bofetada al orgullo imperial y una clara señal de vulnerabilidad. El ataque minó la confianza de la población japonesa en la invulnerabilidad de su territorio y generó tensiones en el alto mando militar. Algunos oficiales del ejército japonés, desconcertados por el fallo de los servicios de inteligencia y defensa costera, comenzaron a exigir una respuesta inmediata y contundente.

Fruto de esa reacción nació un cambio estratégico crucial: Japón aceleró sus planes para neutralizar a la flota estadounidense en el Pacífico central. La incursión sobre Tokio fue uno de los factores determinantes que llevaron a los japoneses a planear el asalto a las islas Midway, operación que pretendía eliminar la amenaza que suponían los portaaviones norteamericanos. Irónicamente, esa decisión condujo a la batalla de Midway en junio de 1942, donde Japón sufrió una de las derrotas más devastadoras de toda la guerra, perdiendo cuatro portaaviones y cientos de aviadores veteranos. En retrospectiva, el raid de Doolittle no solo fue una operación simbólica, sino también una maniobra que alteró el curso de la guerra.

Pero mientras el público estadounidense celebraba a sus héroes, y los líderes militares valoraban el éxito estratégico, en el continente asiático se desencadenaba una tragedia paralela de enormes proporciones. La incursión aérea había sido planeada con la esperanza de que, tras lanzar las bombas, los tripulantes pudieran volar hasta zonas de China libre de la ocupación japonesa, donde serían recibidos y protegidos por aliados chinos. Aunque muchos aviadores fueron rescatados por civiles que arriesgaron sus vidas para ocultarlos y guiarlos, esa generosidad tuvo un coste terrible.

Las autoridades japonesas, furiosas por el ataque y deseosas de castigar a quienes colaboraron con los pilotos estadounidenses, emprendieron una represalia brutal en varias provincias del este de China, especialmente en Zhejiang y Jiangxi. Allí, las tropas imperiales llevaron a cabo una campaña sistemática de terror contra la población civil. Algunas fuentes estiman que entre 250.000 y 300.000 chinos fueron asesinados como parte de estas operaciones de castigo. Esta cifra resulta escalofriante y supera con creces el número de víctimas de muchos bombardeos.

El ejército japonés no solo ejecutó a civiles sospechosos de ayudar a los aviadores, sino que también destruyó aldeas enteras, arrasó cultivos, envenenó pozos y llevó a cabo ataques biológicos con peste y cólera, como parte de una estrategia para impedir que las zonas rurales sirvieran de refugio a futuras misiones extranjeras. Esta represión despiadada, poco conocida fuera de los círculos especializados, constituye una de las páginas más oscuras del conflicto en Asia. Fue una cruel consecuencia indirecta de la incursión aérea y un recordatorio brutal de la ocupación japonesa en China.

Aunque los hombres de Doolittle no podían haber previsto semejante represalia, muchos de ellos sintieron una profunda culpa y tristeza al conocer la magnitud del castigo infligido a sus aliados chinos. Algunos dedicaron años —incluso décadas— a honrar la memoria de quienes les habían salvado la vida y pagado un precio tan alto por ello. En tiempos de paz, muchos regresaron a China para rendir homenaje a los campesinos, guerrilleros y ciudadanos anónimos que lo arriesgaron todo por ayudarles a sobrevivir. Y en China, aún hoy, se guarda un recuerdo respetuoso y agradecido de los Doolittle Raiders.

Así, la Incursión Doolittle no puede entenderse únicamente como una audaz acción militar. Fue un episodio de coraje y estrategia, pero también de sacrificio y sufrimiento. Su legado no se limita a lo que ocurrió en el aire o sobre Tokio, sino que se extiende a los campos de arroz y aldeas chinas, donde miles de vidas fueron segadas en represalia por un acto que, paradójicamente, había sido diseñado para encender la esperanza.

![The Purple Heart (1944) Original Trailer [FHD]](https://img.youtube.com/vi/GWTxCCNDZM8/maxresdefault.jpg)